【内容】

はじめに

医療や福祉施設、製薬・医療企業は、医療サービスや医療機器を通じて医療に貢献しています。その中で「患者の視点に立った医療を提供する」という理念や基本方針を掲げていることがよくありますが、具体的にはどのように実現されているのでしょうか?

また、広報やマーケティング担当者の中には、現在のマーケティングや広報活動に疑問を感じている方もいます。特に「患者(顧客)の立場で考えるように」と上司から指示されても、具体的にどのように実行すればよいのか迷うことがあります。

この背景には、医療サービスの差別化が難しいことや、広告が氾濫していることが影響しています。一方的に販売を考えるだけでは、患者のニーズに応えることは難しいことが明らかになっています。(参考: P.コトラー『マーケティング5.0』)

日本では一般的に患者の視点ついては理念等で表現されているだけで、病院や企業の経営計画等で具体策は掲載されていることは稀です。さらに理念が患者対応をしている現場まで浸透していることは、昨今の暴力事件や訴訟が頻発していることから、さらに少ないと考えられます。患者の視点という言葉は長く使われていますが、マーケティングプランなどで具体的な対応について、接遇教育以外とくに見られません。

日本では、患者の視点は理念の中で表現されることが一般的ですが、具体的な施策が病院や企業の経営計画に示されることは稀です。また、理念が実際の患者対応に浸透しているケースは少なく、最近の暴力事件や訴訟の増加がその一因と考えられます。「患者の視点」という言葉は長年使われていますが、マーケティングプランにおいて具体的な対応が見られるのは接遇教育に限られることが多いです。

「患者中心の医療」(Patient-Centered Medicine: Moira Stewart, 2013)の考え方は、マーケティングよりも早くから存在していました。もちろん、マーケティングにおいても顧客価値やロイヤリティマーケティングがありましたが、日本では主に広告宣伝を中心としたマーケティングが行われてきました。

マスメディアやインターネットが広告で溢れる中、量的なアプローチなしでは患者や顧客にリーチすることが難しくなっています。また、リーチしたとしても、患者がその医療サービスを選択するかどうかは別の問題です。高いロイヤリティを求めるファン・マーケティングも存在しますが、実際には効果的に患者を獲得することの難しさは変わりません。過去のマーケティングは一方的な広告宣伝が主流でしたが、最新のマーケティングでは患者視点や患者満足度を重視し、患者のニーズや要望を全方位で把握し、それに応えるサービスを提供することが求められています。

ここでは主に下記に属する医療提供者向けにペイシェント・ジャーニーを説明します。

– 医療機関・福祉施設など自院サービスを選択してもらうためのコミュニケーション戦略

– 製薬企業や医療機器が自社製品を患者視点の開発・販売促進

– 医療行政や非営利法人の健康生活の啓発、各種疾患の予防啓発

ペイシェント・ジャーニーとは

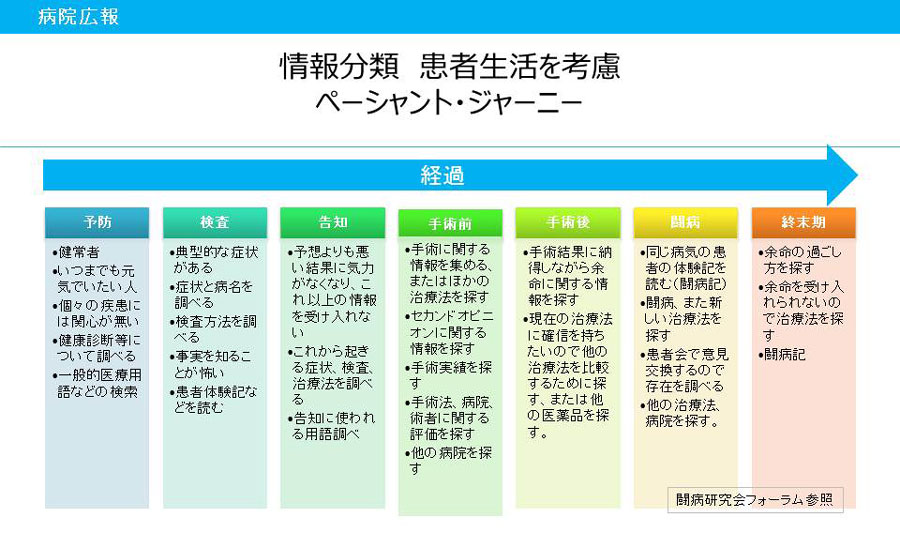

「ペイシェント・ジャーニー」とは、患者が医療や健康に関わるあらゆる接点での体験(ペイシェント・エクスペリエンス)をプロセスとして捉え、患者の視点から医療・福祉サービスを見直すことで、質の高い医療サービスを提供し、生産性だけでなく患者満足度やエンゲージメントの向上を目指すものです。

ペイシェント・ジャーニーは、患者が病気を告知される前の未病の状態から終末期、看取り、または完治までに体験する医療提供者とのすべての接点を旅に例えています。

従来の医療提供は、受付や医師の接遇に重きを置いていましたが、患者の全方位的な価値観を理解する必要はありませんでした。

ペイシェント・ジャーニーは「患者の病気と生活を理解」し、患者中心の医療をマーケティングに落とし込むツールとも言えます。これにより、患者の受療行動を基に、医療的、心理的、及び経済行動学的に納得できる医療サービスを提供します。医療サービスには直接的な診療時の情報や電話での問い合わせも含まれますが、近年は大半がオンラインやIoTで交わされる行動が分析されています。

患者との接点で良い体験(ペイシェント・エクスペリエンス)を継続的に提供すれば、患者満足度だけでなくエンゲージメントも得られます。また、必要な医療情報や病歴、社会歴、家族歴、薬歴、個人の好みなどの情報を得ることで、信頼構築や満足度の向上、患者の意思決定を支援する情報の提供が可能となります。

さらに、医療提供側にとってもペイシェント・ジャーニーを通じて患者を理解し、円滑な意思決定を図ることで、患者満足度の向上だけでなく、業務運営の円滑化や生産性の向上が期待できます。

人口減少の問題が課題となる中、ペイシェント・ジャーニーは生産性向上と患者エンゲージメント、ブランディング改善のソリューションとして大きな役割を果たすことができます。

製薬・医療関連企業と行政・非営利団体の場合

【医療関連企業の場合】:「ペイシェント・ジャーニー」は、マーケティングのカスタマージャーニーを医療分野に沿った名称に変えたもので、枠組みは同じですが、医療・福祉関係の業界になります。例えば、製薬企業や医療機器企業は、カスタマージャーニーとして医療関係者をターゲットにする場合B2B(Business to Business)となりますが、直接消費者に販売する場合はB2C/P(Business to Comsumer/Patient)に視点を変えて検討する必要があります。さらに製薬企業の場合は医療機関が処方するときには医師や医療機関が対象となりますので、患者との接点は少ないことが特徴です。ケースに応じてペイシェント・ジャーニーを分析することが必要となります。海外を中心に製薬業界において患者中心・患者志向といった「Patient-Centric」や患者に焦点を当てた医薬品開発を意味する「Patient Focused Drug Development」、患者が新薬の直接評価をする「Patient Reported Outcome」など患者を中心に据えた取り組みが進んでいます。

【医療行政・非営利団体】:「ペイシェント・ジャーニー」は医療サービス・製品提供以外に医療行政サービスの啓発、非営利団体のコミュニケーション・PRに利用されています。非営利団体では社会的な意味合いが強いことから「ソーシャル・マーケティング」の枠組みで、従来の経済的利益よりも住民の健康啓発や健康維持支援などの方面に使われています。この場合はターゲットは患者だけではなく、健康な人や治療が終わった、または寛解の患者にもその経験を他の患者と共有してもらうなど、社会への貢献などを希望している場合はペイシェント・ジャーニーが一人の患者のより長い期間が対象となり得ます。

マーケティングの進化とペイシェント・ジャーニーの必要性

マーケティングの進化に伴い、ペイシェント・ジャーニーの概念が注目されています。ペイシェント・ジャーニーとは、患者が医療サービスを受けるために通る経路を示すもので、医療提供者が患者に合わせたカスタマイズされたケアを提供するために有用です。

ペイシェント・ジャーニーは、単に患者の行動を理解するだけでなく、患者が直面する問題や障害、期待を理解し、それに対応するための改善策を策定するための重要なツールです。これにより、医療機関や企業は、患者のニーズをより具体的に把握し、それに基づいて製品や医療サービスを提供することができます。

ペイシェント・ジャーニーは、患者の視点から見た医療の全体像を示すことができるため、医療提供者がより良い患者エクスペリエンスを提供するための洞察を得ることができます。例えば、患者が病気を治療するために通う過程で直面する問題や不便さを理解することで、待ち時間の短縮や情報提供の改善などの改善策を策定することができます。

患者エンゲージメントを得るためには、ペイシェント・ジャーニーを基にした戦略が必要です。医療機関や企業は、患者の行動変容を促すために、患者が必要とする情報やサポートを提供する必要があります。患者にとって有用な情報を提供することで、信頼関係を築き、疑問や不安を解消し、患者が医療機関や企業に対して積極的に関わるようになることが期待できます。

最近のテクノロジーの進歩により、患者データやソーシャル・リスニングなどのツールを活用することで、患者毎にペイシェント・ジャーニーを改善していくことができます。これにより、医療機関や企業は、より正確な情報を収集し、患者のニーズに応じたサービス、製品を提供できます。

具体的な例として、ペイシェント・ジャーニーの概念を採用した医療機関や企業では、患者のニーズに合わせた情報提供やコミュニケーションを行っています。たとえば、がん患者の場合、病気の種類や進行度合いに応じて、治療法や副作用、生活面での注意点などを分かりやすく説明し、不安や疑問を解消するためのサポートを提供しています。このようなコミュニケーションによって積極的な治療への参加を期待できます。

また、ペイシェント・ジャーニーに沿ったマーケティング戦略では、医療機関や企業が提供する製品やサービスを、患者が必要とする段階に合わせてアプローチすることが重要です。たとえば、がん患者の場合、治療前の段階では情報収集が重要であり、がんの種類や治療法などについて知りたいというニーズがあることが多いです。一方、治療後の段階では、リハビリやサポートグループなど、生活面でのサポートが求められることが多くなります。

ペイシェント・ジャーニーを考慮したマーケティング戦略により、患者のニーズに合わせた情報提供やサポートを行い、患者エンゲージメントを高めることができます。これにより、患者との信頼関係を構築し、ブランドイメージの向上や新規患者獲得につながることが期待されています。

ペイシェント・ジャーニーとマーケティング

ペイシェント・ジャーニーは、データ分析を利用して、患者が医療サービスを受ける過程を理解し、それに基づいたマーケティング戦略を策定するためのフレームワークです。このフレームワークは、診療データ、対面での情報に加えて、ソーシャルリスニング、メディアデータ、ウェブトラフィックデータ、DPCデータ、売上データ、患者(顧客)のプロフィールデータ、満足度調査など、あらゆるデータを収集・分析し、IoT(Internet of Things)と組み合わせて利用することができます。

このように、ペイシェント・ジャーニーを活用することで、医療機関や福祉団体は、より効果的なマーケティング戦略を策定することができます。また、患者や顧客にとっても、より適切なサービスを提供することができるため、満足度やエンゲージメントが向上します。

デジタル・マーケティングを進めるためには、ペイシェント・ジャーニーから得られるデータをもとに、マーケティング・プランを策定し、それを達成するために必要な施策を実行することが必要です。また、データ分析を継続的に行い、フィードバックを繰り返すことで、マーケティング戦略の改善や施策の最適化を行うことができます。

このようにマーケティング担当者や組織内で理解が進めば、ペイシェント・ジャーニーは、継続的に新しいデータやスモールデータを収集し、より正確で深いレベルの分析を行うことができます。これにより、セグメンテーションやプロファイリングを細分化することができ、よりパーソナライズされた情報提供が可能となります。しかし、すべての患者の行動を理解することは困難であるため、定性データ、定量データなどを組み合わせ、ペイシェント・ジャーニーのモデルをより精度を高めていくことが重要です。

ペイシェント・ジャーニーで患者行動を予測しながら提案

従来の患者満足度調査やペイシェント・エクスペリエンスは時系列的には「点」で見ていることになりますが、ペイシェント・ジャーニーは全てのペイシェント・エクスペリエンスを繋げて分析の範囲を点から面に拡げることができます。従って患者の関心や考え方など行動変容の推移や意思決定をする瞬間を捉えて検証し次の行動を予測することが可能となり、同時に行動変容のためのトリガーを準備することができます。

患者のエンゲージメントと生産性を向上

ペイシェント・ジャーニーを取り入れることで、医療機関や製薬企業などが患者とのエンゲージメントや生産性を向上することができます。具体的には、以下のような利点があります。

- ヘルスリテラシーの改善やサービス・製品の品質向上、ブランド強化、健康啓蒙などにつながることが期待できます

- 患者との接点やその影響を視覚化し、組織内で共有することができます

- 患者の積極的な治療への参加が期待できます

- 患者とのコミュニケーションの接点を院内で共有することでコミュニケーション強化ができます

- 定量データや定性データが得られやすくなり、サービスや製品の改善の速度を上げることができます

また、ペイシェント・ジャーニーを組織内で共有することで、医療機関や福祉団体の課題を見つけたり、患者価値を考察するときに患者視点での考え方を得ることができます。さらに、マーケティングにも応用することができ、ペイシェント・ジャーニーからマーケティングプランや経営計画を立案し、経営課題解決や目標への到達プロセスを可視化することができます。このマーケティングプランの到達度をモニタリングするために、データ分析を同時に行いフィードバックを継続することができます。

従来の消費者行動モデルとの違い

患者行動モデルをペイシェント・ジャーニーで考えるときに、従来の「ペルソナ」や「AIDMA(1920年ローランド・ホール)」、「AISAS」と言われる消費者(患者)行動モデルの進化版と考えるとわかりやすいかもしれません。いままでのモデルは断続的な時系列で枠組みを構築していますが、各患者(顧客)毎のジャーニーに言及しようとしているものではありませんでした。近年のAIの進化でビッグデータを同時に処理することが可能となり、1920年当時よりも近年は患者価値向上を目指すペイシェント・ジャーニーはよりパーソナライズ化が進んできています。

ペイシェント・ジャーニー・マップ

ペイシェント ジャーニー・マップで患者体験を可視化

一般的に、ペイシェント・ジャーニーは、患者の受療行動を時間軸にし、医療機関とのつながりを縦軸に定量データで表すことができます。これに、行動経済学的、心理学的、社会学的要因を加えてジャーニーマップとして視覚化することができ、患者(ユーザー)のインサイトから医療サービスのアウトカムを最大化し、ブランドを強化するとともに、ペイシェント・エンゲージメントを改善することができます。また、ブランドを強化することで、医療サービス、医薬品、医療機器の販売を強化するマーケティングの枠組みにもなります。

しかし、ペイシェント・ジャーニーを作成しただけでは不十分であり、マーケティングプランに落とし込んで、さらに自社メディアと連携を自動化してマーケティング戦略を展開することが必要です。またペイシェント・ジャーニーを共有するだけでも意味はありますが、関連部門を統合して詳細なアクションプランに落とし込んでこそ、ソリューションとして機能します。最新のペイシェント・ジャーニー・マップの例については、「わかりやすいメディカルマーケティング」(中外医学社、175ページ)を参照してください。

まとめ

ペイシェント・ジャーニーは、患者視点の医療サービス提供にアプローチするためのソリューションであり、デジタル・マーケティングの第一歩でもあります。 患者とのコミュニケーションは、医療機関に来る前から始まり、診療を終えても継続しています。 そのため、従来の病院広報の視点よりも広い範囲を考えることができます。 このように患者と接点でよい患者体験(CX)を複数設けることで、患者は徐々に理解し、より好意的に判断するきっかけを設けることができます。

医療関連企業にとっても、ペイシェント・ジャーニーは既存の医療サービスや製品を超えたブレークスルーを探し、マーケティング戦略を展開するための重要なコミュニケーション・エンジンとなります。 これには、マーケティング部だけでなく、営業部門やサービス部門など患者との直接のコミュニケーションがある部門における連携が必要です。

新型コロナウィルス感染症は落ち着きを見せたような今日ですが、その影響は医療機関と患者の行動に変化が出ています。 これはペイシェント・ジャーニーにも影響を与え、患者が受診に不安を抱えている方もいますので、「新しい形」の医療提供に伴うマーケティング戦略の再検討が必要です。 さらに新型コロナウィルス感染症だけでなく、経済の停滞や人口減少など受療行動に影響を与える項目を把握、リスク分析を行った上でペイシェント・ジャーニーを構築することが必要となります。

ペイシェント・ジャーニーは、医療の原点に戻って、患者にとって最良の選択肢を考える機会を与えてくれます。 患者の受療行動は、経営の視点から見るのとは異なった対応が必要になることがわかります。 また全ての院内・関係者が協力しやすくなり、患者満足度・エンゲージメントや生産性の向上が期待できます。 ペイシェント・ジャーニーは医療関連製品やサービスのマーケティング戦略のほか、医療サービスの開発・改善や啓蒙にも活用できます。

医療・福祉施設や製薬・医療企業は、常に患者の視点を忘れず、患者にとって最良の医療・福祉サービスを提供することが求められます。そのためには、顧客満足度を重視し、患者のニーズや要望を理解することが重要です。

参考:Customer Jurney(宣伝会議)

更新日:2025年2月12日、作成日:2021年6月15日